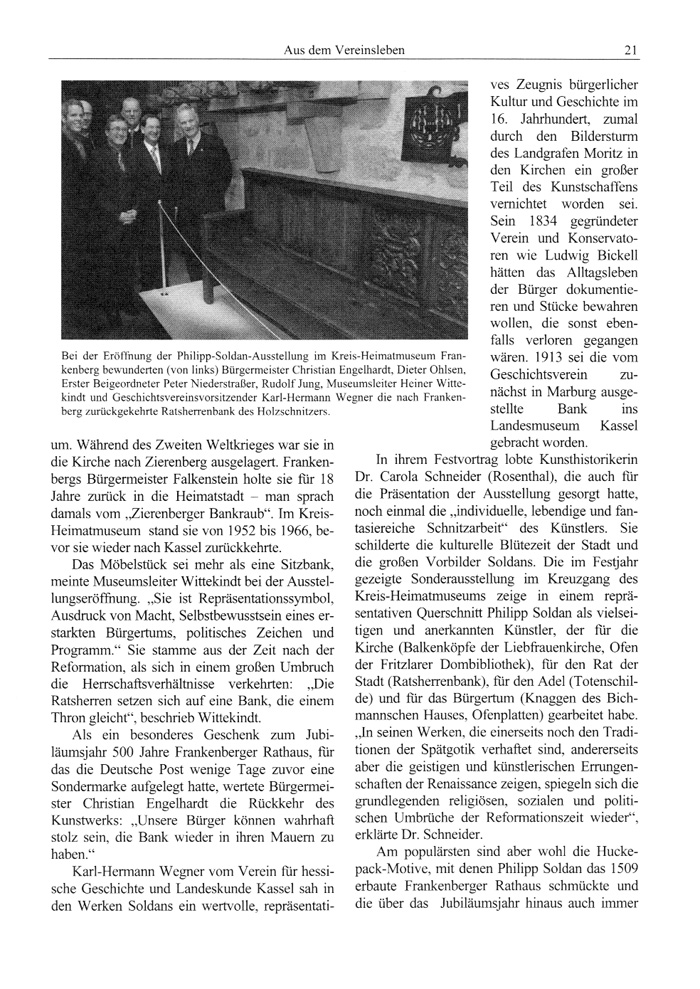

Bei der Eröffnung der Philipp-Soldan-Ausstellung ii kenberg bewunderten (von links) Bürgermeister Chrisi Erster Beigeordneter Peter Niederstraßer, Rudolf Jung kindt und Geschichtsvereinsvorsitzender Karl-Herma berg zurückgekehrte Ratsherrenbank des Holzschnitze

um. Während des Zweiten Weltkrieges war sie in die Kirche nach Zierenberg ausgelagert. Frankenbergs Bürgermeister Falkenstein holte sie für 18 Jahre zurück in die Heimatstadt - man sprach damals vom „Zierenberger Bankraub". Im KreisHeimatmuseum stand sie von 1952 bis 1966, bevor sie wieder nach Kassel zurückkehrte.

Das Möbelstück sei mehr als eine Sitzbank, meinte Museumsleiter Wittekindt bei der Ausstellungseröffnung. „Sie ist Repräsentationssymbol, Ausdruck von Macht, Selbstbewusstsein eines erstarkten Bürgertums, politisches Zeichen und Programm." Sie stamme aus der Zeit nach der Reformation, als sich in einem großen Umbruch die Herrschaftsverhältnisse verkehrten: „Die Ratsherren setzen sich auf eine Bank, die einem Thron gleicht", beschrieb Wittekindt.

Als ein besonderes Geschenk zum Jubiläumsjahr 500 Jahre Frankenberger Rathaus, für das die Deutsche Post wenige Tage zuvor eine Sondermarke aufgelegt hatte, wertete Bürgermeister Christian Engelhardt die Rückkehr des Kunstwerks: „Unsere Bürger können wahrhaft stolz sein, die Bank wieder in ihren Mauern zu haben."

Karl-Hermann Wegner vom Verein für hessische Geschichte und Landeskunde Kassel sah in den Werken Soldans ein wertvolle, repräsentati

ves Zeugnis bürgerlicher Kultur und Geschichte im 16. Jahrhundert, zumal durch den Bildersturm des Landgrafen Moritz in den Kirchen ein großer Teil des Kunstschaffens vernichtet worden sei. Sein 1834 gegründeter Verein und Konservatoren wie Ludwig Bickell hätten das Alltagsleben der Bürger dokumentieren und Stücke bewahren wollen, die sonst ebenfalls verloren gegangen wären. 1913 sei die vom Geschichtsverein zunächst in Marburg ausgestellte Bank ins Landesmuseum Kassel gebracht worden.

In ihrem Festvortrag lobte Kunsthistorikerin Dr. Carola Schneider (Rosenthal), die auch für die Präsentation der Ausstellung gesorgt hatte, noch einmal die „individuelle, lebendige und fantasiereiche Schnitzarbeit" des Künstlers. Sie schilderte die kulturelle Blütezeit der Stadt und die großen Vorbilder Soldans. Die im Festjahr gezeigte Sonderausstellung im Kreuzgang des Kreis-Heimatmuseums zeige in einem repräsentativen Querschnitt Philipp Soldan als vielseitigen und anerkannten Künstler, der für die Kirche (Balkenköpfe der Liebfrauenkirche, Ofen der Fritzlarer Dombibliothek), für den Rat der Stadt (Ratsherrenbank), für den Adel (Totenschilde) und für das Bürgertum (Knaggen des Bichmannschen Hauses, Ofenplatten) gearbeitet habe. „In seinen Werken, die einerseits noch den Traditionen der Spätgotik verhaftet sind, andererseits aber die geistigen und künstlerischen Errungenschaften der Renaissance zeigen, spiegeln sich die grundlegenden religiösen, sozialen und politischen Umbrüche der Reformationszeit wieder", erklärte Dr. Schneider.

Am populärsten sind aber wohl die Huckepack-Motive, mit denen Philipp Soldan das 1509 erbaute Frankenberger Rathaus schmückte und die über das Jubiläumsjahr hinaus auch immer