wieder besonderer Anziehungspunkt für die Besucher Frankenbergs sein werden: Zum Marktplatz hin hockt über dem Tor ein bärtiger Alter auf der Schulter eines jungen Mannes und zieht ihn an den Ohren. „Halt, halt", so die Inschrift, scheint er zu befehlen, während der Träger „Ich doin" ruft, vielleicht vor Schmerz jault. Auf der Obermarktseite pfeift ein Dudelsackspieler mit Narrenkappe dem Burschen unter ihm die Ohren voll („Ich pyff") und der Geplagte fleht „Halt,

halt!" Beide Knaggen signierte der Künstler mit „Ph" und „S". Auch eine religiöse Variante des Tragemotivs am Fachwerkbauwerk gibt es: An der Westseite bildete Soldan Christophorus beim Durchschreiten des Wassers mit dem segnenden Jesuskind auf der Schulter ab. Sein Wanderstab, stabil wie ein Baum, scheint das Gebälk über ihm noch mit abzustützen.

Karl-Hermann Völker, ZV Frankenberg

Zehn Türme - 500 Jahre Frankenberger Rathaus

Mit seinen zehn Türmen war es das silhouettenreichste Rathaus der Landgrafschaft Hessen, Hoffnungsträger für eine selbstbewusste Bürgerschaft, deren Stadt drei Jahrzehnte zuvor bei einer Brandkatastrophe in Schutt und Asche gesunken war. In der Fachwerktechnik schon ganz modern, mit den gotischen Turmelementen aber noch trot

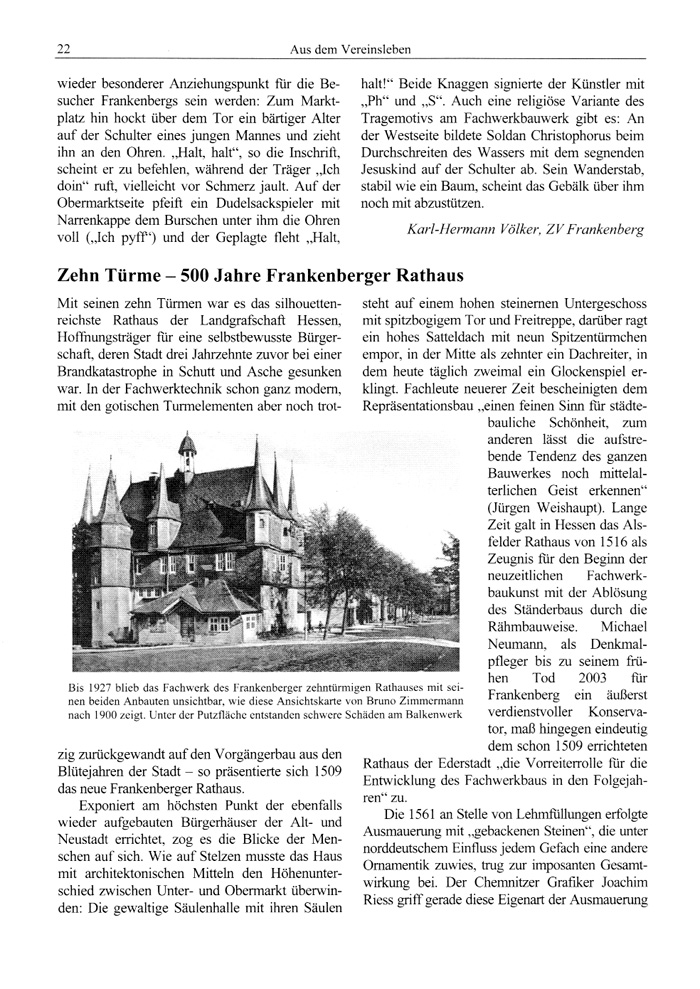

Bis 1927 blieb das Fachwerk des Frankenberger zehntürmigen Rathauses mit seinen beiden Anbauten unsichtbar, wie diese Ansichtskarte von Bruno Zimmermann nach 1900 zeigt. Unter der Putzfläche entstanden schwere Schäden am Balkenwerk

zig zurückgewandt auf den Vorgängerbau aus den Blütejahren der Stadt - so präsentierte sich 1509 das neue Frankenberger Rathaus.

Exponiert am höchsten Punkt der ebenfalls wieder aufgebauten Bürgerhäuser der Alt- und Neustadt errichtet, zog es die Blicke der Menschen auf sich. Wie auf Stelzen musste das Haus mit architektonischen Mitteln den Höhenunterschied zwischen Unter- und Obermarkt überwinden: Die gewaltige Säulenhalle mit ihren Säulen

steht auf einem hohen steinernen Untergeschoss mit spitzbogigem Tor und Freitreppe, darüber ragt ein hohes Satteldach mit neun Spitzentürmchen empor, in der Mitte als zehnter ein Dachreiter, in dem heute täglich zweimal ein Glockenspiel erklingt. Fachleute neuerer Zeit bescheinigten dem Repräsentationsbau „einen feinen Sinn für städte bauliche Schönheit, zum anderen lässt die aufstrebende Tendenz des ganzen Bauwerkes noch mittelalterlichen Geist erkennen" (Jürgen Weishaupt). Lange Zeit galt in Hessen das Alsfelder Rathaus von 1516 als Zeugnis für den Beginn der neuzeitlichen Fachwerkbaukunst mit der Ablösung des Ständerbaus durch die Rähmbauweise. Michael Neumann, als Denkmalpfleger bis zu seinem frü hen Tod 2003 für Frankenberg ein äußerst verdienstvoller Konservator, maß hingegen eindeutig dem schon 1509 errichteten Rathaus der Ederstadt „die Vorreiterrolle für die Entwicklung des Fachwerkbaus in den Folgejahren" zu.

Die 1561 an Stelle von Lehmfüllungen erfolgte Ausmauerung mit „gebackenen Steinen", die unter norddeutschem Einfluss jedem Gefach eine andere Ornamentik zuwies, trug zur imposanten Gesamtwirkung bei. Der Chemnitzer Grafiker Joachim Riess griff gerade diese Eigenart der Ausmauerung