besonders auf, als er im Februar 2009 für die Deutsche Post eine Sondennarke mit dem Frankenberger Rathaus gestaltete und damit eine langfristig angelegte Markenserie mit bedeutenden deutschen Fachwerkbauten einleitete.

Im Jahr 1535 erfolgte der Anbau des Treppenturmes, der mit der Wendeltreppe den Zugang zum Obergeschoss und zur „Stadt-Uhre" erleichterte. Heute schreiten Brautpaare dort über die Stufen zum Trauzimmer. Weil das Fachwerk „dem Wind und Wetter sehr exponieret" und angegriffen war, musste es 1778 Steindeckermeister Garthe teilweise verschiefern. Im 19. Jahrhundert verschwand das Fachwerk gänzlich unter Putz wie viele der benachbarten Ackerbürgerhäuser, die zwar immer noch Misthaufen vor der Tür hatten, aber vom Bild her den Geist großer Städte mit verputzten Massivbauten beschwören sollten. Und so geriet die wahre Fachwerkschönheit für ein paar Jahrzehnte in Vergessenheit

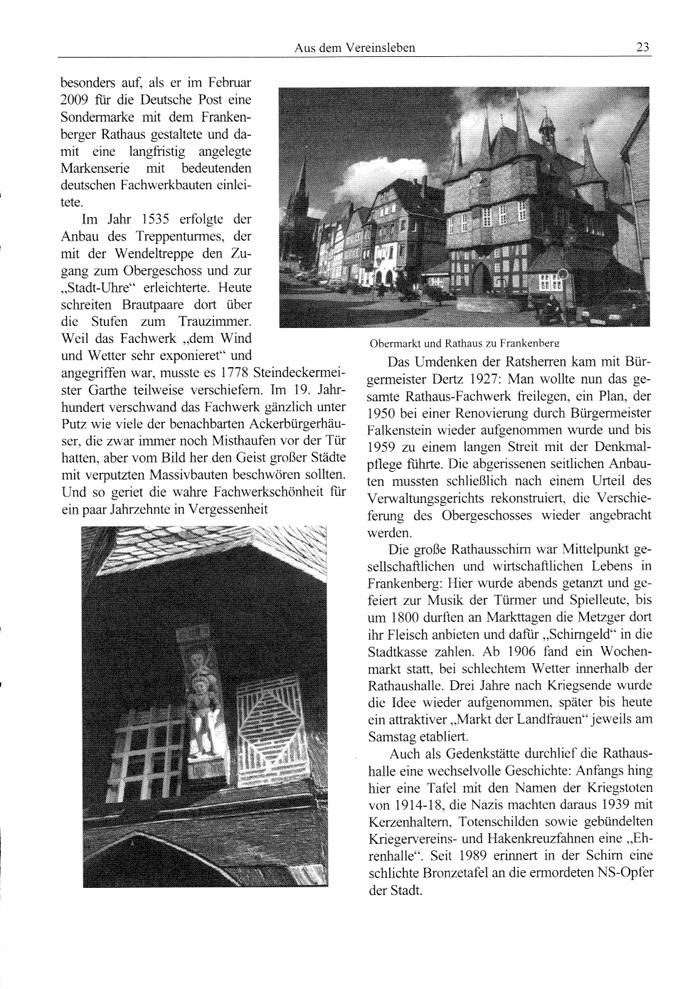

Obermarkt und Rathaus zu Frankenbere

Das Umdenken der Ratsherren kam mit Bürgenneister Dertz 1927: Man wollte nun das gesamte Rathaus-Fachwerk freilegen, ein Plan, der 1950 bei einer Renovierung durch Bürgermeister Falkenstein wieder aufgenommen wurde und bis 1959 zu einem langen Streit mit der Denkmalpflege führte. Die abgerissenen seitlichen Anbauten mussten schließlich nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts rekonstruiert, die Verschieferung des Obergeschosses wieder angebracht werden.

Die große Rathausschirn war Mittelpunkt gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in Frankenberg: Hier wurde abends getanzt und gefeiert zur Musik der Türmer und Spielleute, bis um 1800 durften an Markttagen die Metzger dort ihr Fleisch anbieten und dafür „Schirngeld" in die Stadtkasse zahlen. Ab 1906 fand ein Wochenmarkt statt, bei schlechtem Wetter innerhalb der Rathaushalle. Drei Jahre nach Kriegsende wurde die Idee wieder aufgenommen, später bis heute ein attraktiver „Markt der Landfrauen" jeweils am Samstag etabliert.

Auch als Gedenkstätte durchlief die Rathaushalle eine wechselvolle Geschichte: Anfangs hing hier eine Tafel mit den Namen der Kriegstoten von 1914-18, die Nazis machten daraus 1939 mit Kerzenhaltern, Totenschilden sowie gebündelten Kriegervereins- und Hakenkreuzfahnen eine „Ehrenhalle". Seit 1989 erinnert in der Schirn eine schlichte Bronzetafel an die ermordeten NS-Opfer der Stadt.