tigte er sich mit dem „hessischen Schilda" Schwarzenborn, mit Architektur, Wirtschaft, Handel, der Geschichte bedeutender Familien und Häuser. So gab er aus seiner reichen Kenntnis der Geschichte Hombergs bei der Restaurierung des 1480 erbauten Gasthauses „Zur Krone" wertvolle Anregungen. Als 1936 die Burgberggemeinde entstand, war er ebenso dabei wie bei der Ausgestaltung des Heimatmuseums, dessen Kuratoriumsvorsitzender er war. Erich Kaiser gehörte dem Vorstand des Hessischen Museumsverbandes an und war Vorsitzender des Homberger Geschichtsvereins. Mehr als ein Jahrzehnt lang fuhr Erich Kaiser einmal wöchentlich mit Homberger Geschichtsfreunden ins Marburger Staatsarchiv, um intensiv an den Quellen zu forschen.

Am 13. Oktober 1978 starb er nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren. Erich Kaiser hinterließ deutliche Spuren: Eine in der ZHG veröffentlichte Biographie enthielt 187 Titel schriftstellerischer Arbeiten, ein Teil seiner Bücher wird noch heute im Internet angeboten.

Wie bei vielen seiner Generation gibt es auch eine dunkle Stelle in der Biographie von Erich Kaiser. Er widerstand während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft dem Zeitgeist nicht. In neueren Publikationen wird ihm u.

a. vorgeworfen, noch kurz vor Kriegsende „Durchhalte-Artikel" für die Lokalpresse geschrieben zu haben. Im Kollegen- und Freundeskreis hat er dieses Engagement bedauert; er wurde immun gegenüber Aktionen politisch Radikaler. Erich Kaiser praktizierte fortan Überparteilichkeit und Toleranz als Lehrer und Schriftsteller. Als er ein Jahr nach dem Höhepunkt des von der „Roten-Annee-Fraktion" ausgelösten Terrorismus starb, war die Zeit noch nicht reif, das Versagen gegenüber einer Diktatur öffentlich zu machen. Das Verhalten von Walter Jens und Günter Grass belegen das.

Die 1949 von ihm mitbegründete „Vereinigung ehemaliger August-Vilmar- und Bundespräsident Theodor-Heuss-Schüler", dessen Ehrenvorsitzender Erich Kaiser war, handelte in seinem Sinne, als sie am 23. August 1986 erstmals den nach ihm benannten Preis für die Förderung der Heimatgeschichte verlieh und damit das Buch „Homberg unterm Hakenkreuz" würdigte, deren Autoren Hans Jörg Skamel und Torsten Siemon eine Lücke schlossen, was Erich Kaiser als Befangenem zu Lebzeiten bedauerlicherweise nicht mehr möglich war.

Siegfried Löffler, Homberg

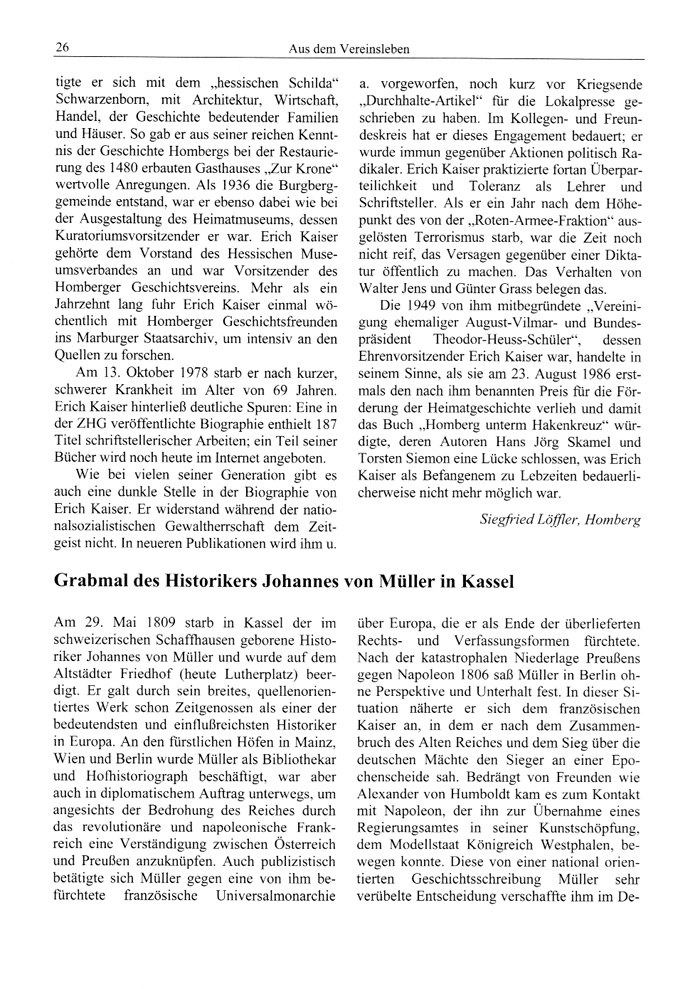

Grabmal des Historikers Johannes von Müller in Kassel

Am 29. Mai 1809 starb in Kassel der im schweizerischen Schaffhausen geborene Historiker Johannes von Müller und wurde auf dem Altstädter Friedhof (heute Lutherplatz) beerdigt. Er galt durch sein breites, quellenorientiertes Werk schon Zeitgenossen als einer der bedeutendsten und einflußreichsten Historiker in Europa. An den fürstlichen Höfen in Mainz, Wien und Berlin wurde Müller als Bibliothekar und Hofhistoriograph beschäftigt, war aber auch in diplomatischem Auftrag unterwegs, um angesichts der Bedrohung des Reiches durch das revolutionäre und napoleonische Frankreich eine Verständigung zwischen Österreich und Preußen anzuknüpfen. Auch publizistisch betätigte sich Müller gegen eine von ihm befürchtete französische Universalmonarchie

über Europa, die er als Ende der überlieferten Rechts- und Verfassungsformen fürchtete. Nach der katastrophalen Niederlage Preußens gegen Napoleon 1806 saß Müller in Berlin ohne Perspektive und Unterhalt fest. In dieser Situation näherte er sich dem französischen Kaiser an, in dem er nach dem Zusammenbruch des Alten Reiches und dem Sieg über die deutschen Mächte den Sieger an einer Epochenscheide sah. Bedrängt von Freunden wie Alexander von Humboldt kam es zum Kontakt mit Napoleon, der ihn zur Übernahme eines Regierungsamtes in seiner Kunstschöpfung, dem Modellstaat Königreich Westphalen, bewegen konnte. Diese von einer national orientierten Geschichtsschreibung Müller sehr verübelte Entscheidung verschaffte ihm im De-