|

Richtschnur seiner Herrschaft war die Ordnung Gottes.

Da dürfte es Kunigunde trotz aller Liebesbeteuerungen Heinrichs nicht immer leicht gehabt haben. Kunigunde ist ihrem Mann in der Grundeinstellung, dass Gottes Gebote die Richtschnur für Kirche und Gesellschaft seien, gewiss ohne Einschränkung gefolgt. Aber es scheint auch so, dass sie manches abgemildert hat, dass sie sich für Gegner oder Verurteilte einsetzte und dass sie sanft oder mit Nachdruck, mit Ausdauer oder notfalls mit Hartnäckigkeit die Entscheidungen des Herrschers zu beeinflussen suchte. In fast einem Drittel aller uns erhaltenen Urkunden Heinrichs II. (158 von 509) tritt sie als Fürsprecherin oder als Initiatorin der jeweiligen Entscheidung hervor.

Dass sie ihre Bitten mitunter recht eindringlich vorgebracht haben muss, deutet Heinrich II. in einer Urkunde für die Kirche von Paderborn vom 14. Januar 1023 an. Kunigunde, so heißt es da, seine geliebteste Gemahlin, habe ihm mit ihren Ermahnungen ständig im Ohr gelegen und ihm die Angelegenheit „unablässig in Erinnerung gerufen“. Eine königliche Schenkung an das Frauenkloster Niedermünster in Regensburg vollzog der Herrscher auf Kunigundes „süßes Verlagen“ hin (dulci appetitu). Auch eine frühere Schenkung an Paderborn im Jahre 1017 war, wie es in der Urkunde heißt, „auf Bitten und Antreiben unserer geliebtesten Gemahlin Kunigundes“ (rogatu et instinctu) erfolgt. Diese Schenkung war im übrigen die Grundlage dafür, dass beide, Heinrich II. und Kunigunde, in die Gebetsgemeinschaft der Domkanoniker von Paderborn aufgenommen wurden. So, als wären sie selbst Mitglieder der Kanonikergemeinschaft, erhielten sie Kleidung und Verpflegung wie einer der Brüder. Mit der Kirche ihrer Königinnensalbung wollte Kunigunde in eine möglichst innige Verbindung eintreten, und sie brachte ihren Gemahl schließlich dazu, ihrem Willen zu folgen.

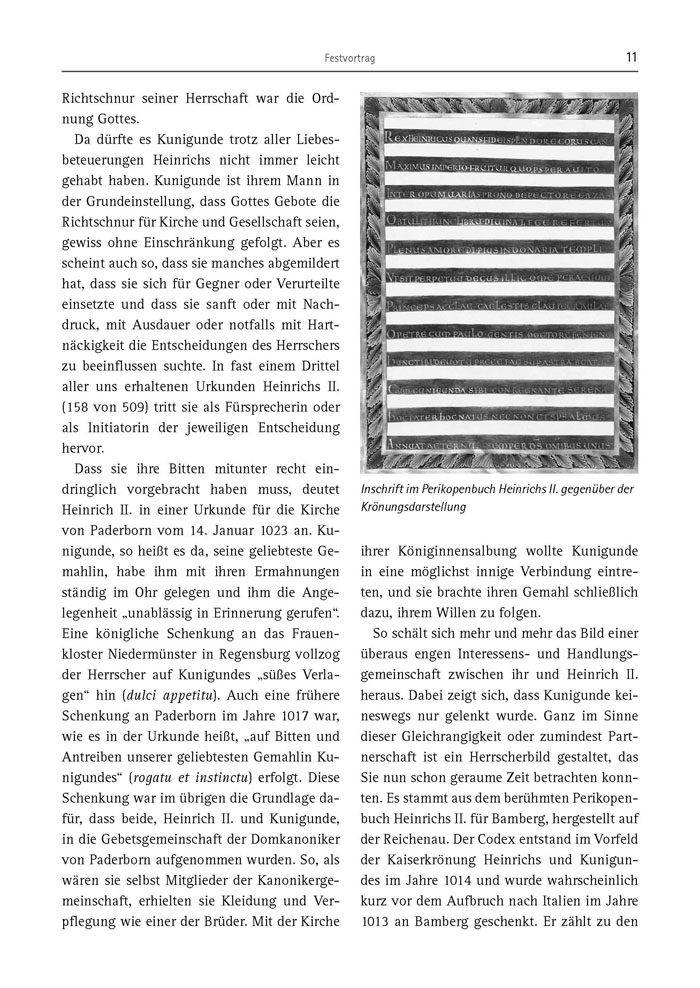

So schält sich mehr und mehr das Bild einer überaus engen Interessens- und Handlungsgemeinschaft zwischen ihr und Heinrich II. heraus. Dabei zeigt sich, dass Kunigunde keineswegs nur gelenkt wurde. Ganz im Sinne dieser Gleichrangigkeit oder zumindest Partnerschaft ist ein Herrscherbild gestaltet, das Sie nun schon geraume Zeit betrachten konnten. Es stammt aus dem berühmten Perikopenbuch Heinrichs II. für Bamberg, hergestellt auf der Reichenau. Der Codex entstand im Vorfeld der Kaiserkrönung Heinrichs und Kunigundes im Jahre 1014 und wurde wahrscheinlich kurz vor dem Aufbruch nach Italien im Jahre 1013 an Bamberg geschenkt. Er zählt zu den

Inschrift im Perikopenbuch Heinrichs II. gegenüber der Krönungsdarstellung

|

|

|

|