|

gasgefüllte Ballone folgten, wurde Europa von einem regelrechten Ballonfieber erfasst, ließ sich doch erstmalig der alte Menschheitstraum vom Fliegen realisieren. Soemmerring experimentierte dabei als Anatom insbesondere mit gefirnissten Fruchtblasen und unterschiedlichen Gasfüllungen, oft gemeinsam mit Forster. Dabei stand er insbesondere mit dem ersten deutschen Experimentalphysiker Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) in Kontakt und Konkurrenz. Schließlich gelang es Soemmerring 1783 als erstem in Deutschland einen gasgefüllten Freiballon öffentlich aufsteigen zu lassen. Manche Kritiker meinen, dass selbiger aufgrund der Größe nur ein „aerostatisches Gebilde“ war, vielleicht auch, damit die Priorität des Erstaufstiegs in Darmstadt bleibt?

Die meisten Professoren am Collegium Carolinum wechselten im Zuge der Auflösung an die landgräfliche Universität in Marburg – Forster hatte einen Ruf als Naturkundeprofessor an die damals polnische Universität in Wilna (Vilnius) angenommen. Soemmerring folgte einem Ruf als Professor für Anatomie und Physiologie der Hohen Schule nach Mainz, das zwischen 1784 und 1792 nicht zuletzt durch ihn eine Blütezeit erlebte. Die Hochburg der katholischen Aufklärung war eine Folge der Toleranz und aufklärerischen Reformpolitik von Kurfürst-Erzbischof Friedrich Karl Joseph von Erthal (1719–1802). Die dortigen Jahre wurden für den Mediziner Soemmerring seine ertragreichsten, nachdem er zwar bereits in Kassel viel geforscht, aber wenig publiziert hatte. Neben seinen anatomisch-physiologischen Studien, deren wichtigste Publikation sein fünfbändiges Anatomiehandbuch war, beschäftigte er sich in Mainz wie zuvor in Kassel auch mit Physik, Chemie und Paläontologie. Er prägte den Begriff „Hypophyse“, publizierte 1788 im Sinne der praktischen medizinischen Aufklärungsarbeit eine Preisschrift über die Schädlichkeit der „Schnürbrüste“ (das Korsett) und entdeckte 1791 den Gelben Fleck in der Augennetzhaut. Konfessionsbedingte Vorurteile gegen die Mainzer legte der lutherisch erzogene Soemmerring immer mehr ab. Als Forster, inzwischen verheiratet mit der Tochter des Göttinger Bibliotheksdirektors, der späteren Schriftstellerin und Redakteurin Therese Heyne (1764–1829), in Mainz die Stelle des Universitätsbibliothekars erhielt und eine Wohnung im Nachbarhaus in der Friedrichstraße (die heutige Neue Universitätsstraße) bezog, schien das Glück vollkommen. Beider Häuser waren Anziehungspunkt durchreisender Gelehrter – Soemmerring lernte dort 1788 den späteren Sprachwissenschaftler und

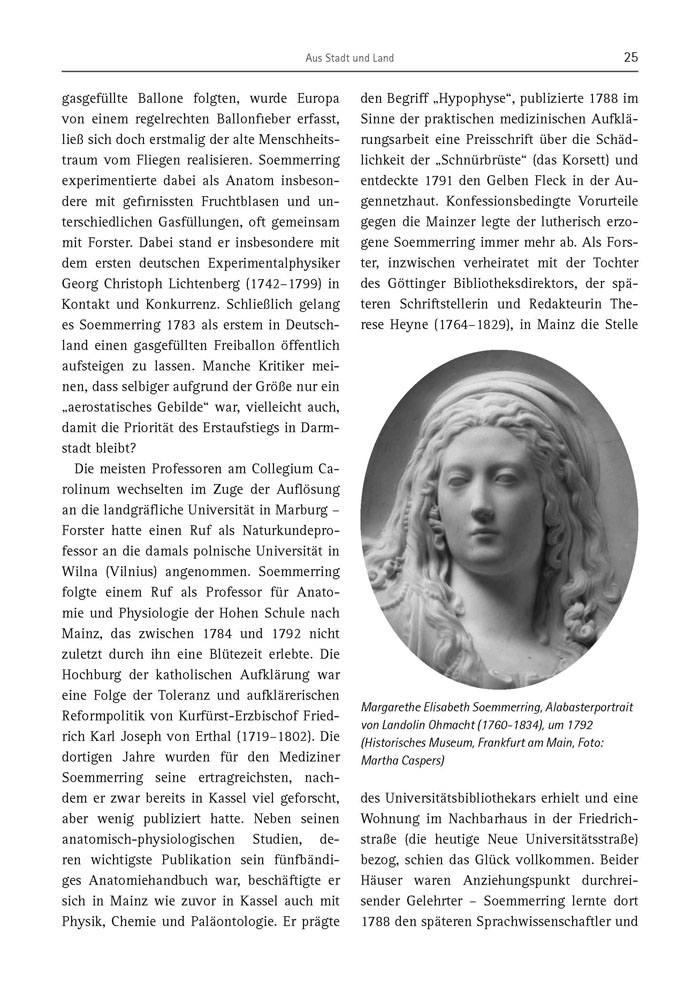

Margarethe Elisabeth Soemmerring, Alabasterportrait von Landolin Ohmacht (1760-1834), um 1792 (Historisches Museum, Frankfurt am Main, Foto: Martha Caspers)

|

|

|

|