|

in London, wo er auch einen Teil seiner anatomischen Sammlung verkaufte. Allerdings sagte ihm die Stelle nicht zu und er befand sich bereits Ende Oktober wieder in Frankfurt. Sein überaus interessanter Reisebericht aus dieser Zeit der politischen Umbrüche wurde aktuell publiziert von Franz Dumont (2011/12): Von Mainz nach London. Eine unbekannte Reisebeschreibung von Samuel Thomas Soemmerring, Mainzer Zeitschrift, 106/107: S. 295–307. Immer mehr fühlte Soemmerring sich Frankfurt verbunden, dessen Großbürgertum ihm sicher näher stand als das aristokratisch-geistliche Mainz, wo er sich immer seltener aufhielt.

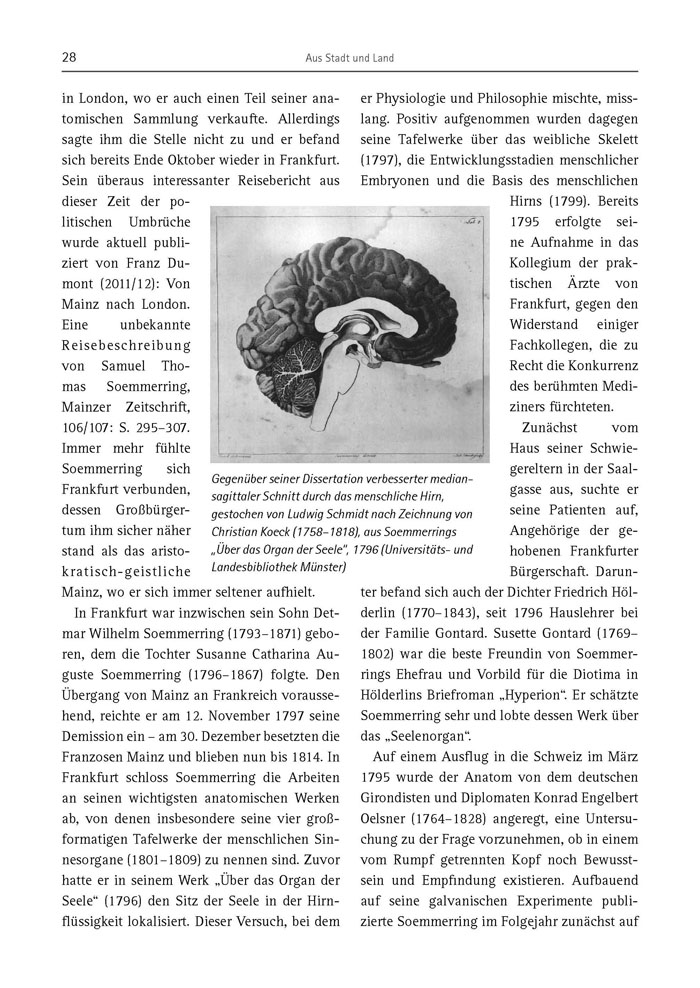

In Frankfurt war inzwischen sein Sohn Detmar Wilhelm Soemmerring (1793–1871) geboren, dem die Tochter Susanne Catharina Auguste Soemmerring (1796–1867) folgte. Den Übergang von Mainz an Frankreich voraussehend, reichte er am 12. November 1797 seine Demission ein – am 30. Dezember besetzten die Franzosen Mainz und blieben nun bis 1814. In Frankfurt schloss Soemmerring die Arbeiten an seinen wichtigsten anatomischen Werken ab, von denen insbesondere seine vier großformatigen Tafelwerke der menschlichen Sinnesorgane (1801–1809) zu nennen sind. Zuvor hatte er in seinem Werk „Über das Organ der Seele“ (1796) den Sitz der Seele in der Hirnflüssigkeit lokalisiert. Dieser Versuch, bei dem er Physiologie und Philosophie mischte, misslang. Positiv aufgenommen wurden dagegen seine Tafelwerke über das weibliche Skelett (1797), die Entwicklungsstadien menschlicher Embryonen und die Basis des menschlichen Hirns (1799). Bereits 1795 erfolgte seine Aufnahme in das Kollegium der praktischen Ärzte von Frankfurt, gegen den Widerstand einiger Fachkollegen, die zu Recht die Konkurrenz des berühmten Mediziners fürchteten.

Zunächst vom Haus seiner Schwiegereltern in der Saalgasse aus, suchte er seine Patienten auf, Angehörige der gehobenen Frankfurter Bürgerschaft. Darunter befand sich auch der Dichter Friedrich Hölderlin (1770–1843), seit 1796 Hauslehrer bei der Familie Gontard. Susette Gontard (1769–1802) war die beste Freundin von Soemmerrings Ehefrau und Vorbild für die Diotima in Hölderlins Briefroman „Hyperion“. Er schätzte Soemmerring sehr und lobte dessen Werk über das „Seelenorgan“.

Auf einem Ausflug in die Schweiz im März 1795 wurde der Anatom von dem deutschen Girondisten und Diplomaten Konrad Engelbert Oelsner (1764–1828) angeregt, eine Untersuchung zu der Frage vorzunehmen, ob in einem vom Rumpf getrennten Kopf noch Bewusstsein und Empfindung existieren. Aufbauend auf seine galvanischen Experimente publizierte Soemmerring im Folgejahr zunächst auf

Gegenüber seiner Dissertation verbesserter mediansagittaler Schnitt durch das menschliche Hirn, gestochen von Ludwig Schmidt nach Zeichnung von Christian Koeck (1758–1818), aus Soemmerrings „Über das Organ der Seele“, 1796 (Universitäts- und Landesbibliothek Münster)

|

|

|

|