|

zunehmend unwohl und erreichte schließlich, dass er unter Beibehaltung des größten Teiles seines Gehaltes 1820 nach Frankfurt umziehen und dort als auswärtiges Mitglied für die Akademie tätig sein durfte. Dort lebte er in einem eigenen Haus in den parkähnlichen Gartenanlagen des Wohnhauses seines Schwagers, des angesehenen Bankiers Joachim Andreas Grunelius (1776–1852), wo er zahlreiche in- und ausländische Gelehrte und Freunde empfing.

Seine persönliche Betreuung hatte seine Tochter übernommen. Nach Abschluss seines Göttinger Medizinstudiums ließ sich sein Sohn als Augenarzt ebenfalls in der Mainmetropole nieder. An der medizinischen Forschung nahm Soemmerring noch regen Anteil, veröffentlichte mehrere Aufsätze und wurde 1825 in die Academie Royale de Medicine in Paris aufgenommen. Sein vorrangiges Interesse galt auch in Frankfurt der Paläontologie. Er erwarb zahlreiche Fossilien und veröffentlichte noch 1828 eine Abhandlung über einen fossilen Hyänenschädel. Besonderen Anteil nahm er am Aufbau der Naturaliensammlung des Senckenbergischen Museums und widmete sich astronomischen Forschungen. Dafür konstruierte er selbst ein Fernrohr und erhielt von Fraunhofer mehrere erstklassige Instrumente.

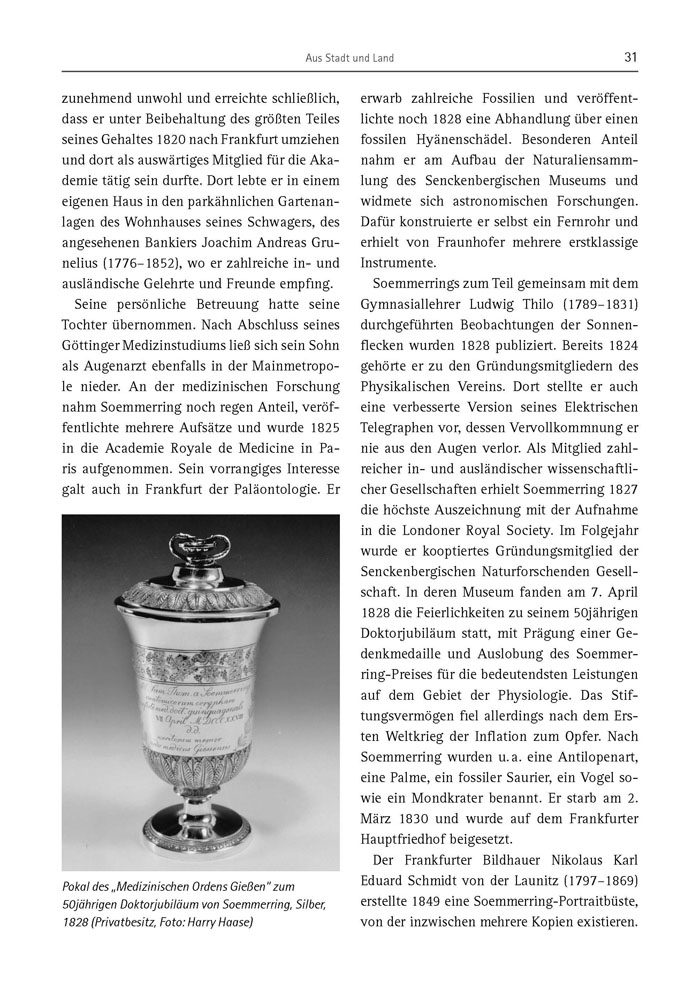

Soemmerrings zum Teil gemeinsam mit dem Gymnasiallehrer Ludwig Thilo (1789–1831) durchgeführten Beobachtungen der Sonnenflecken wurden 1828 publiziert. Bereits 1824 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Physikalischen Vereins. Dort stellte er auch eine verbesserte Version seines Elektrischen Telegraphen vor, dessen Vervollkommnung er nie aus den Augen verlor. Als Mitglied zahlreicher in- und ausländischer wissenschaftlicher Gesellschaften erhielt Soemmerring 1827 die höchste Auszeichnung mit der Aufnahme in die Londoner Royal Society. Im Folgejahr wurde er kooptiertes Gründungsmitglied der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. In deren Museum fanden am 7. April 1828 die Feierlichkeiten zu seinem 50jährigen Doktorjubiläum statt, mit Prägung einer Gedenkmedaille und Auslobung des Soemmerring-Preises für die bedeutendsten Leistungen auf dem Gebiet der Physiologie. Das Stiftungsvermögen fiel allerdings nach dem Ersten Weltkrieg der Inflation zum Opfer. Nach Soemmerring wurden u. a. eine Antilopenart, eine Palme, ein fossiler Saurier, ein Vogel sowie ein Mondkrater benannt. Er starb am 2. März 1830 und wurde auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beigesetzt.

Der Frankfurter Bildhauer Nikolaus Karl Eduard Schmidt von der Launitz (1797–1869) erstellte 1849 eine Soemmerring-Portraitbüste, von der inzwischen mehrere Kopien existieren.

Pokal des „Medizinischen Ordens Gießen“ zum 50jährigen Doktorjubiläum von Soemmerring, Silber, 1828 (Privatbesitz, Foto: Harry Haase)

|

|

|

|